Nos adentramos cada vez más en la era del posperiodismo, en la que los medios de comunicación no sobreviven gracias a la exactitud y honestidad de sus reportajes, sino al atractivo de su narrativa.

—Fred Skulthorp, El Crítico.

A nadie se le escapa que Occidente sufre un problema de credibilidad. Sus instituciones, es decir, los medios de comunicación, los funcionarios, el mundo académico, los sindicatos de profesores y otras «cosas» de la sociedad, gozan cada vez de menos confianza colectiva (a excepción, al parecer, de las empresas). No confiamos en que los medios de comunicación transmitan o muestren la verdad; no confiamos en que nuestros gobiernos digan la verdad, actúen honorablemente o administren los «bienes comunes» de buena fe. Hablando de fe, las élites intelectuales han sustituido a Dios, no por Mammon, sino por Gaia: muchos rinden culto en el altar de Santa Greta hoy en día.

- Lea también: Javier Milei no es un problema para Argentina, el socialismo lo es

- Lea también: No, los países pequeños no están en desventaja económica

«No vivas de mentiras» es uno de los lemas del héroe literario ruso Aleksandr Solzhenitsyn. Escrito en los últimos tiempos de la Unión Soviética, es un texto que le valió el exilio de su patria. Según los académicos Edward Ericson y Daniel Mahoney, editores del Solzhenitsyn Reader 2006, «mentiras» significa algo así como «ideología»: «la ilusión de que la naturaleza humana y la sociedad pueden remodelarse según especificaciones predeterminadas». Lo que es es, y es inútil y peligroso contradecirlo.

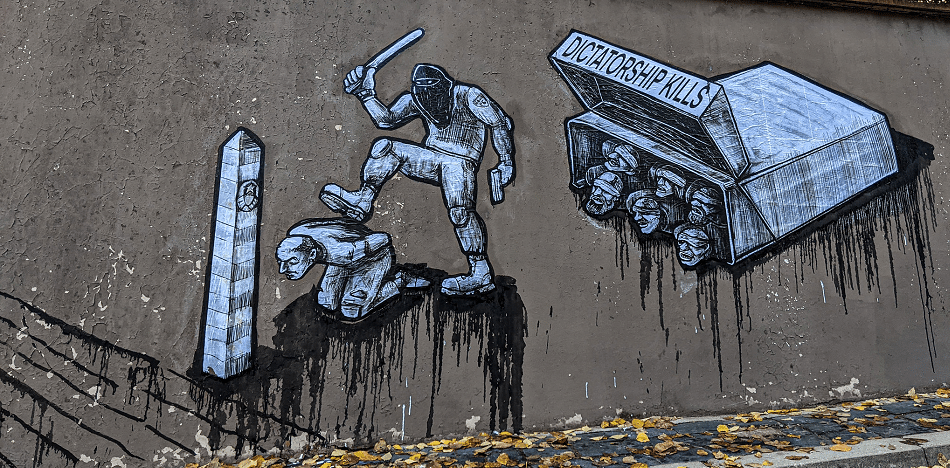

Jugar con la verdad es precisamente lo que hacen los regímenes totalitarios, observé el año pasado en una reseña del libro “Psicología del totalitarismo”, del psicólogo Mattias Desmet, que al parecer acaba de ser prohibido en la propia universidad de este estimado profesor: «El colectivo zumba unido y mantiene las reglas, por insensatas o ineficaces que sean para lograr su supuesto objetivo. El totalitarismo es la difuminación de la realidad y la ficción, pero con una intolerancia agresiva hacia las opiniones divergentes. Hay que acatar las reglas».

Todo este pavor filosófico y canteras de altos vuelos vienen a la mente al leer el popular libro del astrofísico y educador Neil deGrasse Tyson, “Starry Messenger: Perspectivas cósmicas sobre la civilización”. En un mundo partidista que espera que tengamos aportaciones políticamente sesgadas sobre cada maldito tema bajo el sol del Congreso, los escritores y pensadores se ven obligados a abordar temas de los que no saben nada. Como figura pública y educador en el Planetario Hayden de Nueva York, deGrasse Tyson considera que su propia tarea es abstenerse de todo eso. Refrescante, dice que es un científico que sólo habla de temas en los que tiene cierta experiencia.

Sin embargo, lo que en Mensajero Estelar comenzó con indagaciones sobre la naturaleza de la ciencia se fue convirtiendo poco a poco en un manifiesto de vigilia. En efecto, la verdad objetiva es el tema principal de los primeros capítulos, en los que la civilización, el cosmos y la Luna ocupan un lugar central. El autor sostiene que «lo más hermoso del universo puede ser que se pueda conocer». Ningún mensaje escrito en tablillas en el cielo preconizaba que esto fuera así. Simplemente es así». También escribe que «las verdades objetivas de la ciencia no se basan en sistemas de creencias. No están establecidas por la autoridad de líderes o el poder de la persuasión… negar las verdades objetivas es ser científicamente analfabeto, no tener principios ideológicos».

Hasta ahora, estelar.

Imagínese la sorpresa del lector, entonces, cuando la segunda mitad del libro se desvía mucho de la órbita; negar la realidad objetiva se convierte en la estrella que guía los capítulos de la diversidad.

De hecho, deGrasse Tyson tuvo que ir directamente al tercer carril de la guerra cultural diciendo que el sexo biológico es un concepto difuso, antiguo y anticuado. Como el color existe en un espectro de longitudes de onda, deGrasse Tyson imagina que el sexo también lo hace: la cuestión de hardware más obviamente discernible convertida en software difuso, por utilizar la terminología del periodista británico Douglas Murray. Neil deGrasse Tyson no está convenciendo a nadie de que «todo es un espectro» señalando los colores —que verificablemente lo son— y las categorías de huracanes, que fueron creadas con la historia en mente. Un niño no es un adulto sólo porque la frontera exacta entre ambos sea difusa.

En un relato memorable, Tyson juega a los detectives en el metro de Nueva York, intentando discernir el sexo de los compañeros de viaje mientras ve a través de lo que él considera irrelevantes y arbitrarios «rasgos secundarios y terciarios, todas construcciones sociales». «¿Podría identificar quién se presenta como hombre y quién como mujer sólo por sus caras?», fue el reto que se propuso. Como todo el mundo estaba sentado y como era invierno, las formas de los cuerpos estaban convenientemente cubiertas por gruesas chaquetas, no se le ocurrió cómo separar a los hombres de las mujeres.

Cada parte de nuestro cuerpo grita diferencias sexuales dimórficas, desde nuestras células y caras hasta las formas y tamaños de nuestras manos. Sin embargo, las clases dominantes y sus ideas exigen que el sexo se convierta en una gran masa de pegajosa falta de claridad, hasta el punto de que los más eruditos de nuestros científicos ya no pueden definir lo que es una mujer. Por lo tanto, deGrasse Tyson (o quizás sus editores) se siente obligado a incluir una historia que sugiere que todo género es fluido y el sexo irrelevante.

En la página 193, se nos entrega —si se me permite el juego de palabras— la frase «personas embarazadas», sin duda insertada por un editor con problemas semánticos.

Hace sólo siete insondables años que Jordan Peterson irrumpió en el escenario de la guerra cultural con su estoica oposición precisamente a ese discurso obligado. Barbara Kay escribió para Reality’s Last Stand: «A estas alturas está bastante claro que la insistencia en el uso universal de los pronombres no tiene nada que ver con la amabilidad, y todo que ver con el homenaje obligado a —para muchos de nosotros— un sistema de creencias falso y alienante».

La siguiente frontera es el «capacitismo», donde deGrasse Tyson afirma que «huele a chovinismo sensorial y fisiológico» considerar discapacitadas a las personas a las que les faltan dedos, brazos, piernas o uno de sus sentidos. Redoblando este grito de guerra, deGrasse Tyson procede a enumerar ejemplos de seres humanos extraordinarios que superaron obstáculos increíbles, desde Ludwig van Beethoven, que compuso siendo sordo, hasta Matt Stutzman, el campeón de tiro con arco que destaca disparando flechas con los pies. ¿Alguna de estas personas es realmente discapacitada?

Evidentemente no, argumenta deGrasse Tyson, porque la palabra «discapacitado» es mala y porque todo el mundo es increíble por derecho propio, o algo así.

No tiene por qué haber un juicio de valor al pie de cada adjetivo o de cada descripción de cuál es la mediana o la moda humana en cualquier ámbito que consideremos, desde la altura o el número de brazos hasta las capacidades cognitivas. Para ser útiles, los manuales de medicina y anatomía tienen que decir algo sobre nuestra especie; para poder hablar, las palabras deben significar algo. Redefinirlo todo y convertirse en un pretzel lingüístico antes de transmitir un simple mensaje parece poco útil y lo más alejado posible de la ciencia.

También es casi insultante. Por cada Stephen Hawking extraordinario, hay innumerables personas que sufren aflicciones similares, pero que están muy por debajo de los logros del Sr. Hawking. ¿Es poco científico decir «un momento» cuando nuestras estimadas élites eligen un valor extremo en una distribución y, a partir de ahí, concluyen que no hay distribución, ni mediana, ni moda?

Dejando a un lado esas implicaciones estadísticamente analfabetas, en lo que sí tiene razón deGrasse Tyson es en que «cuando no eres bueno en una cosa, lo normal es que intentes otra cosa. En una sociedad libre, hay un montón de ‘algo más’ por ahí». Sí, gracias a Dios por la división del trabajo y por un orden económico en el que lo mejor de mí puede complementar lo que otro no puede, no quiere o no debe hacer —malditas sean las polémicas «capacitistas» y los juegos de palabras—.

Lo que está claro es que ocurren cosas malas cuando otros —gobiernos o no— te obligan o intimidan para que digas cosas que no son ciertas.

Así que no, el estimado Dr. deGrasse Tyson no flaquea en su compromiso de decir la verdad. Escucharle hablar es mucho más liberador que juzgar sus palabras filtradas a través del censurador lenguaje woke que es la ideología liberal. Si nos limitamos a atribuir los absurdos de “Starry Messenger” a los peajes que debe pagar para no ser cancelado por las editoriales —las palabras mágicas que debe pronunciar para apaciguar a la intelligentsia—, ha entregado un libro popular decente sobre cómo pensar nuestro mundo.

Aun así, sólo deseaba que nuestro estimado científico se negara a vivir de mentiras.

Este artículo fue publicado originalmente en el Instituto Mises.

Joakim Book tiene títulos en economía e historia financiera de la Universidad de Glasgow y la Universidad de Oxford.

English Version

English Version