Afortunadamente hay muchos escritores que acarician el alma de los lectores pero en esta nota me detengo en dos que son de una pluma colosal y de una aversión inmensa al abuso de poder.

El primero que revisamos de una pluma extraordinaria y una mente sublime pone en contexto a una categoría de personas especialmente blindadas contra los abusos del totalitarismo que aguantan embate tras embate, mientras otros no resisten la angustia, los dolores morales y la asfixia que produce la prepotencia, el descuartizamiento de los espacios de privacidad, la genuflexión y el lenguaje soez de los megalómanos que todo lo aplastan a su paso.

- Lea también: El riesgo de olvidar la meta por los embrollos en el camino

- Lea también: Excavación interior como faena detectivesca

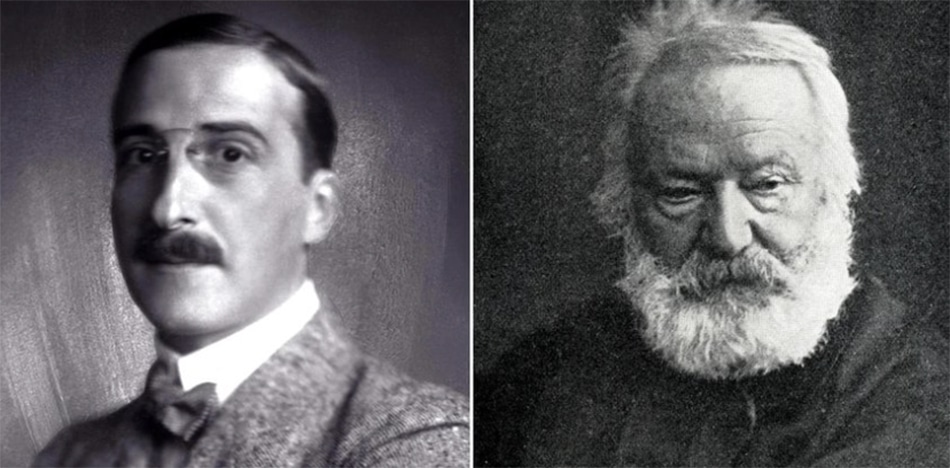

Esto último ha sido el caso de Stefan Zweig: no pudo resistir el avance del nazismo y sus secuaces, no pudo absorber la quema de su biblioteca a lo cual se agregó la soledad de su exilio en Petrópolis. Soledad que no solo se debió a la ausencia desgarradora de sus libros sino que la separación de su primera mujer -también una intelectual- que no supo comprender la gravedad de la situación que se vivía en Austria y no lo acompañó en su obligado itinerario, primero a Inglaterra y luego a Brasil, después de una breve estadía en Buenos Aires. Lo acompañó su segunda mujer, su ex secretaria, eficaz en las tareas de su profesión pero con la que no tenía prácticamente tema de conversación.

En esas tierras portuguesas estaba bien instalado aunque molesto porque Getulio Vargas le había pedido un biografía de su persona (y ya es sabido lo que esto quiere decir cuando proviene de los sedientos por el poder), frente a lo cual Zweig confesó a sus allegados que no se prestaría a consumir tiempo en “un dictador mediocre”.

Zweig, que excepto en las jurisdicciones arrebatadas por Hitler donde estaban prohibidas sus obras, seguía vendiendo sus notables novelas, sus magníficas biografías y sus agudas observaciones, sentía, empero, que el mundo se encogía a pasos agigantados hasta comprimirlo a medida que el nacional-socialismo clavaba sus garras en carne inocente. Bien ha escrito Jonathan Swift que “cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificárselo por este signo: todos los necios se conjuran contra él”.

Ese fue el caso de Zweig quien terminó suicidándose en un trágico verano de 1942. En su carta de despedida escribió que “el mundo de mi lenguaje ha desaparecido y mi hogar espiritual, Europa, se ha destruido […] Saludo a mis amigos. Que se les conceda la posibilidad de ver un amanecer después de esta larga noche. Yo, muy impaciente, me voy antes”.

El padre Domingo Basso en su Nacer y morir con dignidad en el contexto de sus disquisiciones y cavilaciones escribe que “se cuentan casos en la historia de la Iglesia, de mujeres, veneradas después como santas, que prefirieron el suicidio a ser objeto de violación”. A juzgar por la documentación disponible, Zweig sentía la violación espiritual de una mayor violencia, atropello insoportable, cobardía lacerante y monstruosa profanación que la violación carnal.

Una vez el que escribe esta líneas publicó un artículo titulado “La civilización es frágil” (ahora compilado en un libro mío titulado Tras el Ucase), donde destacaba la espesa, trabajosa y sumamente lenta trama que se va tejiendo a través de los tiempos en un dificultoso proceso de prueba y error para lograr el respeto recíproco en las diversas manifestaciones humanas, lo cual se traduce en la sociedad civilizada y lo fácil que resulta destruir sus cimientos y socavar sus fundamentos y así acercarnos nuevamente a las bestias, apilados en un pozo oscuro, hediondo, muy profundo y resbaladizo del cual se hace casi imposible salir a la superficie.

En su autobiografía Stefan Zweig titulada The World of Yesterday relata con admirable prosa y vivacidad lo que significaba vivir en su tiempo en la cosmopolita Viena y en la intelectualizada Salzburgo. La seguridad y previsibilidad que ofrecían las instituciones liberales de entonces gobernadas por un emperador -Francisco José- que, siguiendo el consejo de Jefferson “gobernaba lo menos posible” y con lecturas que prácticamente se limitaban al repaso de algún reglamento militar. Nadie se imaginaba la posibilidad de una súbita depreciación en el valor del dinero (la corona austríaca circulaba en piezas de oro) y mucho menos la confiscación de sus ahorros vía fiscal. El contenido de los programas educativos en los colegios y universidades revelaban gran pasión por la cultura y el refinamiento. El arte, la música y tareas sofisticadas equivalentes concentraban buena parte de la atención del público. Los modales, la caballerosidad, el compromiso con la palabra empeñada constituían valores asentados y celebrados.

Escribe Zweig que “era dulce vivir allí, en esta atmósfera de conciliación espiritual donde subconscientemente cada ciudadano era supranacional, cosmopolita, un ciudadano del mundo […] Era maravilloso vivir en la ciudad cuya hospitalidad le abría los brazos al extranjero y se entregaba alegremente […] los periódicos de la mañana no se destacaban por las noticias de lo que ocurría en el Parlamento sino por el repertorio del teatro […] El Ministro-Presidente o el magnate más rico podía caminar por las calles de Viena sin que nadie se diera vuelta, pero un actor o un cantante de ópera era inmediatamente reconocido.”

Pero como lamentablemente suele ocurrir, dado el progreso moral y material de Austria, muchos fueron los que se dejaron estar y dieron todo eso por sentado y, como bien se ha dicho, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Primero, poco a poco, fueron penetrando las ideas repugnantes del antisemitismo y luego los nacionalismos xenófobos, hasta que finalmente vino la avalancha del espíritu criminal nazi que todo lo pudrió y degradó hasta límites inconcebibles con el juego cómplice de los irresponsables de siempre.

En el caso del segundo autor descollante, a pesar de que autorizados biógrafos como Matthew Josephson, André Maurois y Graham Robb no lo destacan de esa manera, estimo que el mejor modo de conocer el pensamiento de Victor-Marie Hugo es en su Vida de Shakespeare. Allí no solo se aprecia su pluma envolvente, precisa, elegante, grandiosa y, por momentos, fulminante (el traductor -en este caso Edmundo Barthelemy- realiza una tarea magistral), sino que se puede sopesar de modo transparente su capacidad de análisis histórico, político y filosófico y su notable elocuencia y fenomenal capacidad didáctica. Hasta diría que se trata secundariamente del célebre poeta y dramaturgo y mucho más sobre las sesudas reflexiones y consideraciones medulares que estampa el escritor francés respecto a los más diversos aspectos pasados, presentes y futuros de la vida cultural de la humanidad.

Pasa revista con pinceladas firmes y de colores bien definidos y vibrantes a las personas y a las épocas de Lucrecio, Juvenal, Tácito, San Pablo, Dante, Rabelais, Cervantes, Voltaire y, desde luego, el propio Shakespeare. No escatima esfuerzos en fotografiar a Sófocles, Virgilio, Milton, La Fontaine, Galileo, Newton, Schiller, Beethoven, Kant, Montesquieu y tantos otros colosos del espíritu.

Revela una repugnancia visceral por el poder político y una profunda admiración por el pensamiento noble de la libertad. Escribe que “El espíritu humano tiene una cumbre. Esa cima es el ideal. Dios desciende a ella, el hombre sube” porque “Existir es saber qué se quiere, qué se puede, qué se debe”. Nos dice que “Nada entraña más orgullo que la pequeñez del polizonte”, que “nada hay fuera de la libertad” ya que “pretender realizar civilización sin ella es equivalente a intentar la agricultura sin sol”. Prosigue al afirmar que “Desde que existe la tradición humana, los hombres de fuerza fueron los únicos que brillaron en el empíreo de la historia […] Este resplandor trágico llena el pasado […pero] la civilización oxida rápidamente esos bronces.” Por otra parte “¿Qué son estos monstruos? Síntomas […], son el producto de la estupidez ambiente […puesto que] el lobo no es otra cosa que un producto del bosque.”

Entonces “los hombres malvados son un producto de cosas malas. Corrijamos, pues, las cosas. Y aquí volvemos a nuestro punto de partida. La circunstancia atenuante del despotismo es el idiotismo”. Más adelante señala que “Es evidente que la historia deberá ser escrita otra vez […minimizando] los gestos reales, los éxitos guerreros, las coronaciones […] las proezas de la espada y del hacha, los grandes imperios, los fuertes impuestos […] sin más variante que el trono y el altar […] Hasta ahora, la historia fue cortesana. La doble identificación del rey con la nación y del rey con Dios es obra de la historia cortesana […] vaga declamación teocrática que se satisface con esta fórmula: Dios tiene su mano en el corazón de los reyes. Hecho imposible por dos razones: Dios no tiene manos y los reyes no tienen corazón.” Y enfatiza el espejismo y la falacia más grotesca de que “El rey paga, el pueblo no. En ello estriba, poco más o menos, el secreto de este género de historia” y concluye que “la habilidad de los gobernantes y la apatía de los gobernados acomodaron y confundieron las cosas de tal modo que todas estas formas de la pequeñez principesca ocupan lugar en el destino humano.”

En esta misma dirección puntualiza: “Que un hombre haya hecho pedazos a otros hombres, que los haya pasado por el filo de la espada, que les haya hecho morder el polvo de la derrota, horribles locuciones que concluyeron por ser espantosamente banales; buscad en la historia el nombre de ese hombre, cualquiera sea éste, y lo encontraréis. Buscad en ella el nombre de quien inventó la brújula y no lo hallaréis […] tontería colectiva que se desprende de esa historia. En esa historia hay de todo menos historia.[…] Es preciso que los hombres de acción se ubiquen detrás de los hombres de pensamiento. Allí donde anida la idea, está el poder” en cuyo contexto Víctor Hugo se despacha muy peyorativamente contra las enseñanzas escolares de historia donde el foco de atención se centra en las dinastías reinantes y en los desplazamientos del poder, en lugar de destacar las contribuciones de intelectuales y científicos y los magníficos descubrimientos del hombre corriente.

Sostiene que deberá colocarse “en la primera fila a los espíritus, en la segunda, tercera, en la vigésima a los soldados y los príncipes […] Volverán a ser acuñadas las medallas. Lo que fue el reverso se hará anverso y el anverso será reverso. Urbano VIII será el reverso de Galileo” y se llamarán a silencio “los portaespadas” ya que se “tendrán menos en cuenta los grandes sablazos que las grandes ideas” puesto que “¿qué significa la invasión de los reinos comparada con el florecimiento de la inteligencia? Los conquistadores de espíritus eclipsan a los conquistadores de provincias […] Las tiaras y las coronas no agregarán a la estatua de los pigmeos nada más que ridículo; las genuflexiones estúpidas desaparecerán. De ese nuevo erguimiento nacerá el derecho. Nada perdura sino el espíritu […] En medio de la noche admito la autoridad de las antorchas.”

Es cierto que el autor se declara socialista en un sentido bien distinto y opuesto al habitual de nuestro tiempo y advierte que “Ciertas teorías sociales, muy diferentes al socialismo tal como lo entendemos y lo deseamos, se han extraviado. Apartemos todo aquello que se parece al convento, al cuartel, al encasillamiento, a la alineación” y se refiere a “estos socialistas al margen del socialismo” que con “un despotismo posible piensan adoctrinar a las masas contra la libertad”. Por otra parte, como bien apunta Jim Powell en Los Miserables (donde no se exime a los gobiernos por la pobreza, la cual se aconseja mitigar con ayudas voluntarias realizadas con recursos propios) se lee que “El comunismo y la ley de reforma agraria creen que han resuelto el problema [del ingreso]. Están equivocados. Su distribución mata la producción. La partición igualitaria termina con la emulación. Y, consecuentemente, con el trabajo. Es la distribución del carnicero que mata lo que distribuye.”

En otro orden de cosas y para finalizar este esquema telegráfico del gran escritor decimonónico, no puedo resistir la transcripción de una última cita, esta vez del libro tercero de Noventa y Tres titulado “La masacre de San Bartolomé”, cita que para todos los que tenemos hijos y nietos resulta de una emocionante y patente realidad: “El despertar de los niños es como el abrir de las flores; una fragancia parece desprenderse de esas almas frescas”.

Es de desear que el noble ideario de libertad propugnado por el gran Stefan Zweig finalmente predomine en estas horas difíciles para el mundo civilizado y se retome aquella atmósfera liberal de respeto recíproco, antes que resulte tarde y debamos lamentarnos por haber caído demasiado bajo para levantarnos. Asimismo, es del caso repasar con detenimiento lo escrito por Victor Hugo sobre el significado del poder.

English Version

English Version