En un discurso pronunciado el 8 de junio de 1998 el entonces candidato a la presidencia de Colombia, Andrés Pastrana Arango, formuló lo que a su entender debería ser una contribución poderosa a la solución de los altos niveles de violencia del país. La acción estatal, explicó Pastrana, debe concentrarse:

“en las llamadas causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución de los ingresos. Ya es hora de que Colombia cuente con una política de paz que involucre en este propósito nacional las principales herramientas políticas y económicas con que contamos”.

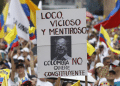

Por mucho tiempo en Colombia esta fue la visión dominante en casi todos los sectores de la sociedad. La academia, la prensa, la iglesia y la política en general, buscaron explicar el origen de los altos índices de violencia homicida en los preocupantes niveles de pobreza y desigualdad del país, así como en una “cultura de intolerancia” inherente al colombiano de a pie.

- Lea más: Posconflicto en Colombia: el Clan del Golfo recrudece narcoviolencia contra la policía

- Lea más: Embajador colombiano en EE. UU. dimite de cara a presidenciales 2018

Incluso el propio Jesús Roldán Pérez – Jefe paramilitar apodado ‘Monoleche’- intentó otorgar cierta visión romántica al sanguinario fenómeno del paramilitarismo cuando ante los tribunales explicó que Fidel Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue siempre un hombre preocupado por la pobreza y la necesidad de redistribuir la riqueza para mitigar la violencia del país.

Las FARC, por su parte, han encontrado en su discurso de “la paz vendrá cuando la gente deje de aguantar hambre” una explicación conveniente para justificar su posición de guerreros obligados por las circunstancias a luchar por la “justicia social”, que ocasionalmente cometen violaciones, asesinatos y masacres, pero siempre por el bien de los demás.

Esta será por siempre una de las particularidades de Colombia, inmersa en un conflicto en el que todas las partes estuvieron de acuerdo por mucho tiempo sobre la relación entre pobreza y guerra. Sin embargo, un breve análisis del comportamiento de la violencia permite llegar a una conclusión diferente.

Como he explicado en este espacio, la extrema concentración de la violencia homicida en Colombia coincide geográficamente con el negocio de las drogas ilícitas. Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Risaralda -10 de los 32 departamentos de Colombia- concentran más del 75 % de los homicidios del país. Incluso, cuando se excluyen los principales centros urbanos de la ecuación, se obtiene que sólo 340 de los 1.103 municipios de Colombia alcanzaron a concentrar por varios años alrededor de 80 % de las muertes violentas del país en las últimas décadas. Así se puede observar que la violencia homicida, además de estar notoriamente focalizada, es persistente en el tiempo y por tanto predecible, por lo cual no se puede afirmar que surge de forma impulsiva o aleatoria.

De esta forma, el fortalecimiento del negocio del narcotráfico en los últimos años explicaría por qué la violencia homicida solamente cayó 1,5 % entre los años 2015 y 2016, a pesar de la desaparición de acciones ofensivas de las FARC durante el año 2016 y la firma del acuerdo a mediados del año pasado. Cabe anotar que esta pequeña disminución no puede ser asociada necesariamente como un impacto positivo del acuerdo de La Habana para solucionar el conflicto armado interno.

Entre las grandes ciudades del país, solo en Medellín se presenció un aumento de la violencia homicida (+7,6 %) asociada mayoritariamente con disputa territorial de bandas delincuenciales por el negocio de las drogas. Por su parte, la caída de la violencia homicida entre los años 2015 y 2016 en Bogotá (-5,1 %), Cali (-10,6 %), Barranquilla (-8 %), Cartagena (-19 %), Pereira (-7 %), Armenia(-16 %) y Manizales (-7,95 %), permiten inferir que es la violencia relacionada con el crimen organizado la que está presentando una tendencia decreciente y no la de pequeños municipios vinculada al conflicto armado.

Adicionalmente, a pesar de que hubo una importante reducción de las bajas del ejército durante el año 2016, es fundamental tener en cuenta que esto se pudo deber, en gran medida, a que hubo una disminución del 77 % en las acciones ofensivas de las fuerzas militares, las cuales pasaron de sumar 290 en el año 2015 a 66 en el año 2016. Es posible esperar que unas fuerzas militares que realizan pocas operaciones tengan menos bajas, sin embargo, una posible consecuencia de esta inacción militar fue el deterioro en la seguridad en el campo. Así lo confirmaría la información reportada por el Centro de Recursos para el análisis del Conflicto (CERAC) que encontró que en el 63 % de los 759 municipios que registraron presencia violenta de las FARC, la violencia homicida se incrementó o se mantuvo igual.

De esta forma, que en un país tristemente reputado por el tamaño de sus carteles de narcotráfico, sus grupos insurgentes y sus bandas criminales – todos estos financiándose con el dinero de la cocaína- por algún motivo se haya llegado a concluir que el problema de la violencia es la intolerancia y la pobreza, no puede causar sino perplejidad.

Los acuerdos de La Habana no traerán paz porque pasan por alto que es la disputa territorial entre grupos armados por la producción, transporte y comercialización de drogas, y no reivindicaciones democráticas, la que genera el grueso de los asesinatos del país. Mientras esto se siga ignorando, continuaremos teniendo soluciones políticamente rentables, pero inútiles en la práctica.

English Version

English Version