Hace siglos, los navegantes surcaban los océanos de la Tierra en busca de nuevas tierras. En aquella época, todavía había zonas de la superficie terrestre que no estaban regidas por gobiernos, zonas que estaban más allá de las leyes, las normas, los impuestos, los reyes y los políticos. Esas fronteras ofrecían la oportunidad de establecer nuevas sociedades basadas en ideas radicales, libres de las trampas del viejo mundo. Los Estados Unidos de América son el brillante ejemplo de lo que la gente fue capaz de hacer en un lugar así. Cuando se fundó el país, las ideas que representaba no se habían puesto a prueba y muchos esperaban que fracasara. Ahora, muchos de sus principios se dan por sentados en todo el mundo.

Pero hoy nos enfrentamos a un mundo que ya no tiene tierras nuevas. Prácticamente cada centímetro del globo está bajo el control de un Estado (excepto la Antártida, cuyo desarrollo humano está prohibido por un tratado entre Estados). Todos estos Estados interfieren en sus economías en diversos grados, restringiendo la innovación y el espíritu empresarial y tratan de influir en la gente a través de la educación y los medios de comunicación administrados o regulados por el gobierno. No quedan nuevas fronteras en las que establecer un tipo de sociedad más libre, excepto la “frontera final”.

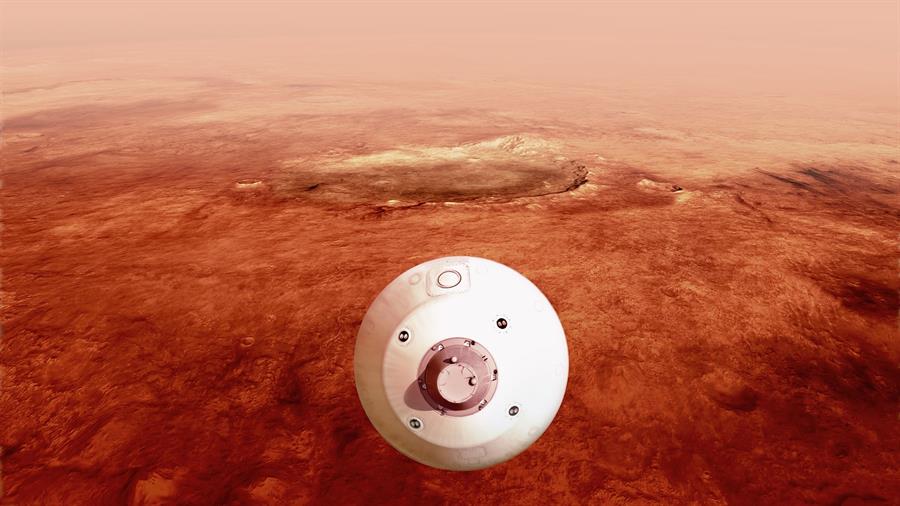

Entra Elon Musk, empresario espacial. En apenas diez años, a través de su empresa SpaceX, ha hecho avanzar los vuelos espaciales más que las agencias gubernamentales en los treinta años anteriores. Tiene una visión de colonias humanas en la Luna y Marte, y también tiene una visión de cómo serán esas colonias. El borrador de las condiciones de servicio de la red de satélites Starlink, publicado en 2020, ofrece un tentador vistazo a esta visión:

“Para los servicios prestados en Marte, o en tránsito hacia Marte a través de Starship u otra nave espacial de colonización, las partes reconocen que Marte es un planeta libre y que ningún gobierno terrestre tiene autoridad o soberanía sobre las actividades marcianas. En consecuencia, las disputas se resolverán mediante principios de autogobierno, establecidos de buena fe en el momento de la colonización marciana”.

¡Maravilloso! Marte tiene el potencial de ser el próximo EEUU. El único problema es que todos los gobiernos del mundo inquietos con el espacio no quieren permitirlo. Todos ellos han firmado el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Este documento afirma de forma encomiable que “el espacio exterior no está sujeto a apropiación nacional por reivindicación de soberanía”, para luego estipular que “los Estados serán responsables de las actividades espaciales nacionales, ya sean realizadas por entidades gubernamentales o no gubernamentales” y establece que los gobiernos “conservan la jurisdicción y el control” sobre las naves espaciales y “todo su personal, mientras se encuentren en el espacio exterior o en un cuerpo celeste”. En resumen, los gobiernos no pueden reclamar territorios en Marte -o en cualquier otro lugar del espacio exterior-, pero pueden y deben regular las actividades de sus ciudadanos allí.

Esta extensión de la autoridad gubernamental a través del espacio es completamente injustificada e imposible en la práctica. Si la gente deja un país y se va a vivir a otro, el gobierno de su nacimiento no sigue teniendo jurisdicción sobre ellos. Los estados que intentan mantener el control de los ciudadanos que se van, como Rusia (que envía espías y asesinos tras los que buscan la libertad en el extranjero) son considerados, con razón, tiranías. Además, la idea de que un tratado pueda aplicarse a todo el espacio exterior es ridícula. Si la gente inventara una nave que pudiera volar más allá del alcance de cualquier gobierno, ¿cómo podría estar sujeta a sus reglas? El espacio es gigantesco y el hecho de que los gobiernos piensen que pueden aprobar leyes que se apliquen de aquí a Andrómeda habla de la ilimitada autojustificación y arrogancia de los gobiernos.

Esto invita a una pregunta importante. Si los gobiernos de la Tierra no deberían tener jurisdicción en el espacio, ¿cómo debería decidir la gente quién puede hacer qué en nuevos mundos como Marte? ¿Tiene alguien derecho a poseerlos? Esto puede parecer una cuestión legal, pero fundamentalmente es una cuestión moral, una cuestión de derechos de propiedad. Para ello, podemos recurrir al padre de la libertad y al creador filosófico de los principios de la fundación de Estados Unidos: John Locke.

En su Segundo Tratado sobre el Gobierno, Locke analizó la naturaleza de los derechos de propiedad:

“Aunque la tierra. Aunque la tierra sea común a todos los hombres, cada uno tiene una propiedad sobre su propia persona, a la que sólo tiene derecho él mismo. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos. Por lo tanto, todo lo que saca del estado que la naturaleza le ha proporcionado y dejado, lo ha mezclado con su trabajo y lo ha unido a algo que es suyo, convirtiéndolo así en su propiedad. Al ser removido por él del estado común en el que la naturaleza lo ha colocado, tiene por este trabajo algo anexado, que excluye el derecho común de otros hombres”.

Lo que Locke estaba diciendo es que una persona tiene derecho a poseer aquellas cosas que crea con su esfuerzo, y los recursos naturales sin dueño que nos rodean pertenecen a aquellos que los sacan del estado de naturaleza y los convierten en algo productivo. Como demostró la filósofa Ayn Rand, este derecho a la propiedad es esencial para que el ser humano pueda utilizar su mente y vivir plenamente:

“El hombre tiene que trabajar y producir para mantener su vida. Tiene que mantener su vida con su propio esfuerzo y con la guía de su propia mente. Si no puede disponer del producto de su esfuerzo, no puede disponer de su esfuerzo; si no puede disponer de su esfuerzo, no puede disponer de su vida. Sin derechos de propiedad, no se puede practicar ningún otro derecho”.

Las personas productivas como Elon Musk, que trabajan para que Marte y otros cuerpos celestes estén disponibles para la colonización y la explotación humana, no pueden hacerlo si no se reconoce su derecho a usar y beneficiarse de los recursos que ponen a disposición. Si esas personas nos llevan a esos mundos y establecen actividades productivas en ellos, sólo para que éstas sean confiscadas por los gobiernos que dejaron en la Tierra, se violaría su derecho al producto de su esfuerzo, y se desincentivaría a otros a seguirlos. Por el contrario, el reconocimiento de sus derechos de propiedad les incentivaría a hacer productivos esos lugares.

Tras los alunizajes de 1969-1972, la gente esperaba que las agencias gubernamentales nos llevaran a Marte en la década de 1980. Durante cincuenta años, han fracasado por completo, traicionados por su ineficacia, su falta de incentivos comerciales y su dependencia a los caprichos de los políticos. Ahora las empresas privadas se están preparando para llevarnos allí en una fracción de tiempo. Sería una parodia moral recompensar a los innovadores robándoles el producto de su trabajo.

Por cierto, aplicar este principio a un nuevo mundo como Marte no significa que todo el planeta deba pertenecer a la primera persona que aterrice allí. Algunos han argumentado (tratando de aplicar las ideas de Rand a esta cuestión) que la primera persona que llega con éxito a Marte, al hacer posible el viaje desde la Tierra hasta allí, lo ha convertido de una “bola rocosa prácticamente sin valor en algo de valor sustancial”. Este argumento tiene dos fallas. En primer lugar, la bola rocosa sigue siendo sólo una bola rocosa después de que alguien aterrizara en ella. Hasta que alguien “haya mezclado su trabajo con” ella y haya creado valor, no tiene derecho de propiedad sobre la misma. En segundo lugar, el inventor de un sistema de transporte de este tipo ha desbloqueado no sólo Marte, sino gran parte del Sistema Solar, y podría reclamar también otros innumerables cuerpos.

Este argumento es como decir que el primer navegante que llegó a América debería haber sido propietario de todo el continente al llegar (dejando de lado la cuestión de si los nativos americanos eran o no propietarios de la tierra). Los inventores y constructores de naves espaciales (como los de veleros) tienen derecho a poseer y beneficiarse de esos inventos (cobrando a la gente por comprarlos o usarlos), pero el derecho a poseer tierras en Marte, asteroides u otros lugares deshabitados pertenece a quienes los convierten en algo útil. Si la primera persona en llegar fuera propietaria de todo el planeta, nadie más podría hacer un uso productivo de cualquier otra parte del mismo sin el consentimiento de ese primer visitante. A los innovadores se les negaría la posibilidad de mezclar su trabajo con ese mundo virgen, y gran parte del potencial del planeta quedaría sin realizarse, como ocurre hoy en día. Los inventores de un sistema de transporte crean la posibilidad de hacer útil un lugar, pero otros lo hacen realmente.

Imagina el enorme potencial que esto podría dar paso. Marte, los asteroides y las lunas jovianas y saturnianas podrían cobrar vida con una plétora de diferentes asentamientos productivos, cada uno con el potencial de florecer en una nueva civilización. Con el incentivo de la propiedad privada de su lado y los gobiernos restrictivos fuera del camino, una nueva sociedad podría surgir y transformar la vida humana de la misma manera que lo han hecho los Estados Unidos en la Tierra.

No hay ningún argumento defendible para reclamar el derecho de cualquier gobierno a controlar a los ciudadanos privados más allá de la Tierra. En la medida en que los gobiernos sigan intentando hacerlo, frenarán el progreso de la civilización humana. Podemos fijarnos en el ejemplo histórico de Estados Unidos para ver lo que podría ocurrir si una civilización marciana se desarrolla bajo el yugo de los gobiernos terrestres: una guerra de independencia. De hecho, franquicias de ciencia ficción como Babylon 5 y The Expanse muestran a colonos marcianos levantándose contra la opresión de la Tierra en sangrientos conflictos. Esperemos que podamos evitar este resultado en la realidad y permitir que las colonias de otros mundos sigan su propio camino desde un principio.

Thomas Walker-Werth es Hazlitt Fellow de FEE y editor asistente de The Objective Standard .

English Version

English Version