A finales de enero de 2017 Suiza decidió permitir que los gais donaran sangre; antes, en julio de 2016 Irlanda había tomado la misma decisión. Ellos se suman a una lista de países que les permiten a las personas de la comunidad LGBTI donar sangre, como lo son: España, Italia, Argentina, México, Costa Rica, entre otros.

En esta lista también se encuentra Colombia, sin embargo, recientemente se ha generado una polémica por cuenta de un banco de sangre (Hemocaribe) y un integrante de la comunidad LGBTI en la ciudad de Cartagena (ciudad ubicada al norte de Colombia), debido a que al joven estudiante de medicina no se le aceptó la donación de sangre por ser homosexual.

Tras la polémica, el PanAm Post decidió acudir a diferentes fuentes para indagar sobre lo ocurrido y para entender cómo el Estado colombiano, por medio de trabas burocráticas, permite y no permite a la vez que los homosexuales donen sangre.

Lo ocurrido

El PanAm Post habló con Alfonso Marrugo, activista, vocero y defensor de los derechos de las personas LGBTI en la ciudad de Cartagena (donde se presentaron los hechos), quién denunció por medio de Facebook el rechazo sufrido por un integrante de la comunidad “por el simple hecho de ser gay”.

Marrugo señaló que “Cartagena es una ciudad extremadamente machista, en donde las agresiones a personas de la comunidad gay se ven de manera muy frecuente”. Frente a este suceso decidió ir a la secretaría de salud del departamento de Bolívar a averiguar por qué Hemocaribe había rechazado la donación de sangre. En la secretaría de salud le dijeron que “de ninguna manera los laboratorios podían abstenerse de que las personas homosexuales donaran sangre porque eso es discriminación”, razón por la cual Marrugo empezó a hacer las averiguaciones pertinentes.

El vocero de la comunidad LGBTI en Cartagena sabe que hay un error entre el decreto del Ministerio de Salud y la Protección Social (Minsalud) y la sentencia de la Corte Constitucional, en el cual la sentencia dice que la condición sexual de la persona no es impedimento para donar algún hemocomponente.

¿Ser LGBTI es factor de riesgo para donar? ¿Por qué?

Para donar sangre la persona tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos, como no estar en estado de embarazo, no tener enfermedades o infecciones de transmisión sexual, estar en un peso saludable, no haber recibido transfusiones en un periodo determinado, entre otras.

En nuestra labor periodística consultamos diferentes sectores para saber si ser homosexual es considerado un factor de riesgo al momento de donar. Uno de ellos fue el abogado y presidente de la Asociación de Bancos de Sangre (Abansa), Daniel Salamanca, quien respondió lo siguiente:

“Los factores de riesgo no tienen nada que ver con la orientación sexual sino que se encaminan más a las enfermedades a las que se expone un individuo, como por ejemplo quienes visitan zonas endémicas para malaria, paludismo o chagas. En cuanto a las infecciones transmitidas por vía sexual se consideran factores de riesgo la cantidad de parejas sexuales que tenga una persona en un rango de tiempo determinado o tener sexo sin protección, lo que no tiene distinción entre si las relaciones son homosexuales o heterosexuales”.

Pamela Alfonso, médico y magister en salud pública de la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó que en la Guidelines on Assessing Donor Suitability for Blood Donation de la Organización Mundial de la Salud, «se muestra evidencia en el que los hombres que tienen relaciones con hombres tienen un mayor riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, por lo cual esta es considerada como una conducta sexual de riesgo, más que el simple hecho de pertenecer a la comunidad de LGTBI».

Por su parte, Marrugo aseguró que ser gay no es un factor de riesgo, “de hecho se ha demostrado que las personas LGBTI se cuidan más que las personas heterosexuales, enfatizan más el cuidado con el uso de preservativo que los heterosexuales”.

Normatividad colombiana

Hasta hace un tiempo, en la normatividad colombiana las personas de la comunidad LGBTI no podían donar a raíz de sus preferencias sexuales; sin embargo, en el año 2012, a partir de una tutela (demanda ciudadana por violación de derechos) interpuesta a un laboratorio clínico ante la Corte Constitucional de Colombia, esta determinó, por medio de la sentencia T-248 de 2012, que las preferencias sexuales de las personas no eran razón para excluirlos de la donación voluntaria de sangre, pues esta, per se, no es un factor de riesgo:

“[se debe revisar] la reglamentación vigente sobre recepción, extracción y suministro de donaciones de sangre, con el fin de eliminar los criterios de selección de donantes basados en la orientación sexual como criterio de calificación de riesgo de enfermedades infecciosas como el VIH”.

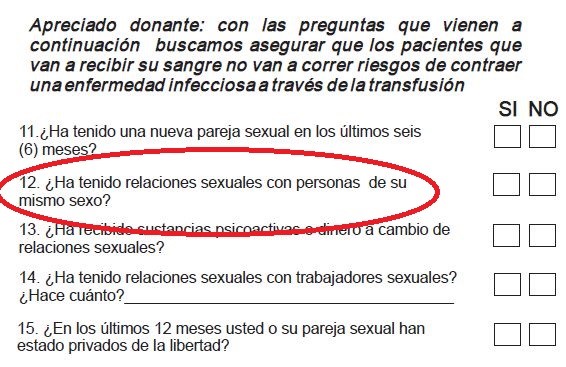

No obstante, pese a que dicha sentencia va a cumplir cinco años de emitida, en la actualidad en los formatos de consentimiento informado, dados por los centros de donación y avalados por Minsalud de este país , se sigue preguntando “¿Ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo?”.

Esta pregunta hace que, automáticamente, el posible donante sea rechazado independiente de si lleva o no una vida sexual activa o de si es una persona con una pareja estable.

Pero ¿por qué se sigue realizando esta pregunta? Esto se debe a que en la actualidad los laboratorios clínicos y los centros de recepción de sangre se rigen por la normatividad de 1996, la que debió haber sido modificada, según lo expresado por la Corte Constitucional, hace algunos años.

En dicha resolución se les permitía donar a los hombres si su última relación homosexual había sido 15 años antes de la donación, o si la persona no sostenía relaciones «bisexuales promiscuas»; esto para proteger al receptor de la donación de una posible contaminación en la sangre por una posible infección de transmisión sexual.

Pero pese a la demora por parte del Minsalud para la actualización de este criterio, a finales de 2016 se conoció una versión preliminar de resolución del ministerio, en la que es “modificad0”. Sin embargo, en dicha versión la modificación sigue excluyendo a una parte de la comunidad LGBTI. En esta versión se resuelve que «la evaluación del riesgo biológico en la donación de sangre no deben ser basados en la orientación sexual», por lo que se decide eliminar de la resolución de 1996 las siguientes expresiones: «relaciones homosexuales masculinas en los últimos 15 años», «Relaciones homosexuales. bisexuales’ promiscuas; casuales o con personas diferentes a su pareja y sin protección (sin condón)» y «Se utilizan como criterios de exclusión […] la promiscuidad sexual, toxicomanía, homosexualidad».

No obstante, pese a lo claramente expuesto en esa mismo borrador de resolución y en la sentencia de la corte, más adelante en dicho documento se establece que se entiende como una conducta sexual de riesgo a «los hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otro hombre».

Es decir, en esta versión de borrador está lo mismo, pero en otras palabras. ¿Entonces qué cambió? Pues que mientras en la resolución de 1996 prohíbe que donen homosexuales que hayan sostenido relaciones masculinas en los últimos 15 años, en el borrador se le prohíbe a los hombres donar si tuvieron relaciones sexuales con otro hombre. Esto quiere decir que mientras en la de 1996 existía la posibilidad de donar, pues tenía un ventana de 15 años, en el borrador se quita la ventana temporal, restringiendo definitivamente la posibilidad de que los homosexuales puedan donar.

Otra de las curiosidades que plantea este preliminar es que parece indicar que dentro de la comunidad LGBTI los más propensos a tener sangre no apta o contaminada son los hombres.

¿Qué hacer?

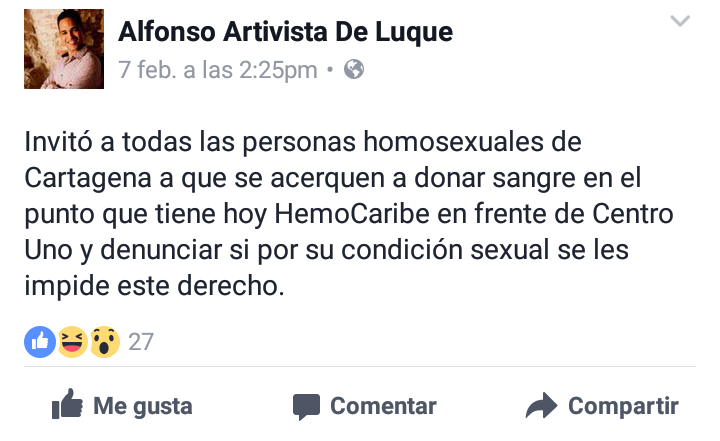

Le preguntamos a Marrugo qué pensaba hacer la comunidad LGBTI ante el limbo jurídico existente, debido a la demora en el proceso de actualización de la resolución de 1996, a lo que señaló que ellos saben que la problemática va más allá de los hemocentros, sin embargo, quieren establecer un precedente, empezando por entutelar a Hemocaribe; además, promoverán iniciativas ciudadanas para presionar que el ministerio cambie la resolución. Una de las acciones ciudadanas propuestas es una “donatón de sangre” de la comunidad LGBTI:

Por otro lado, el presidente de Abansa nos comentó que el interés de los bancos de sangre es resolver prontamente este tema y que para ello buscaría reunirse con el ministro de salud, Alejandro Gaviria, para tratar de resolver esta situación.

Por el momento, tal como está la legislación, los hemocentros se encuentran en un limbo jurídico, pues mientras la Corte Constitucional ordena no excluir a la comunidad LGBTI, en la resolución vigente de 1996 esta comunidad sigue siendo excluida.

Conclusión

Colombia es un país que no solamente está lleno de corrupción y burocracia, también de proyectos de ley, leyes, decretos, sentencias y resoluciones que se imparten desde casos particulares o casos coyunturales que, algunos de ellos, no permiten el libre avance de la sociedad.

Esto, sumado a la tramitología excesiva y a las contradicciones entre algunas de estas normas, hacen que se presenten limbos jurídicos y desigualdades de los ciudadanos ante la ley.

Mientras otros países avanzan respecto al tema, en Colombia las diferentes entidades burocráticas no logran ponerse de acuerdo para algo que si bien no es un “derecho” sí hace parte de la agenda de salud pública.

Ahora solo queda esperar cuánto más se va a demorar el Minsalud en modificar la resolución de 1996 teniendo en cuenta lo dictaminado por la Corte Constitucional y la evidencia científica existente.

English Version

English Version